Éléments de biographie intégrés à l’histoire de la première moitié du XIXe siècle et à l’histoire littéraire.

NB. Les éléments de biographie seule, s’ils éclairent l’œuvre, ne se suffisent pas (inutile donc en introduction de commentaire composé ou d’explication de texte de noter tout ce que vous savez de la vie de l’auteur, ne choisissez que ce qui est pertinent à votre explication). Ces éléments ne prennent sens que si vous replacez l’auteur dans son contexte de vie, époque, lieu et environnement artistique.

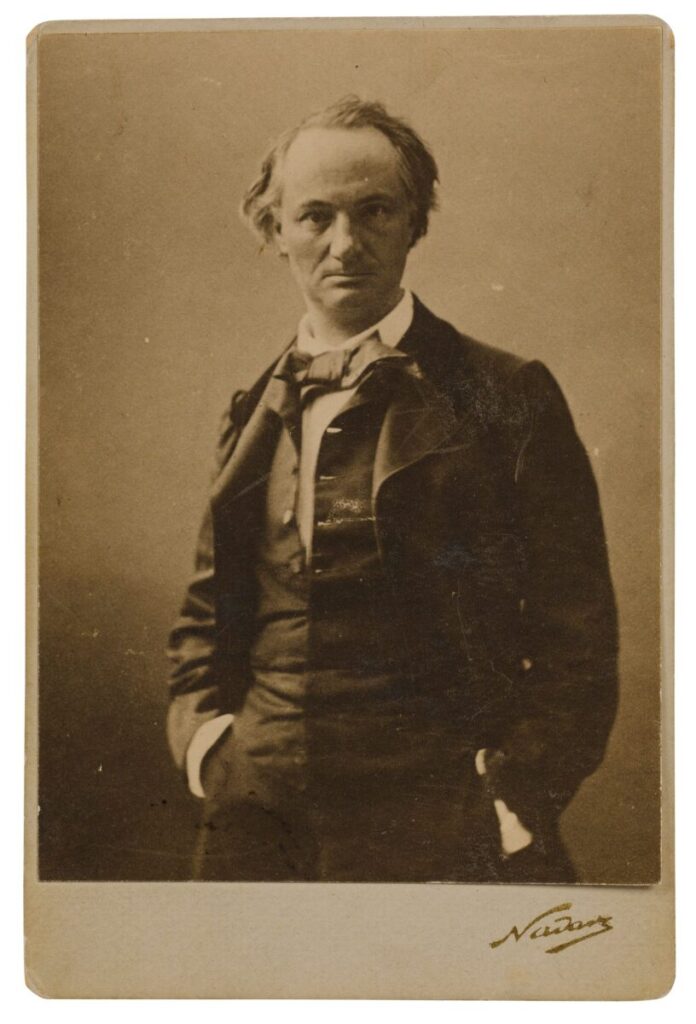

Biographie de Baudelaire

Charles Baudelaire naît à Paris en 1821 et meurt dans la même ville, à 46 ans à peine, en 1867.

Son père grand amateur et collectionneur d’art, lui donne le goût des belles choses mais meurt quand Baudelaire n’a que 5 ans. Sa mère se remarie rapidement avec un militaire de carrière, le Général Aupick, l’antithèse de son père aux yeux du jeune Baudelaire.

Il est ensuite l’élève brillant quoique taciturne d’un collège lyonnais et du lycée Louis-le-Grand à Paris ; il s’inscrit, après avoir obtenu son baccalauréat, en faculté de droit, mais préfère se complaire dans la fréquentation des artistes marginaux, des noceurs et des prostituées du Quartier Latin. Pour l’éloigner de ces fréquentations, ses parents l’envoient, par la mer, aux Indes. Il ne termine pas ce voyage mais en revient avec des images qui nourissent son imaginaire et créent cet « ailleurs » idéal dont témoignent certains poèmes des Fleurs du mal (FdM), par exemple « La Vie antérieure« , « Parfums exotiques » ou encore « L’Invitation au voyage« .

À son retour, âgé de 20 ans, il fait valoir ses droits sur l’héritage paternel et commence une vie de dandy et dilapide son héritage. Baudelaire définit lui-même le dandy ainsi :

L’homme riche, oisif, et qui, même blasé, n’a pas d’autre occupation que de courir à la piste du bonheur ; l’homme élevé dans le luxe et accoutumé dès sa jeunesse à l’obéissance des autres hommes, celui enfin qui n’a pas d’autre profession que l’élégance, jouira toujours, dans tous les temps, d’une physionomie distincte, tout à fait à part. Le dandysme est une institution vague, aussi bizarre que le duel ; très-ancienne, puisque César, Catilina, Alcibiade nous en fournissent des types éclatants ; très-générale, puisque Chateaubriand l’a trouvée dans les forêts et au bord des lacs du Nouveau-Monde. Le dandysme, qui est une institution en dehors des lois, a des lois rigoureuses auxquelles sont strictement soumis tous ses sujets, quelles que soient d’ailleurs la fougue et l’indépendance de leur caractère. […]

Le dandysme n’est même pas, comme beaucoup de personnes peu réfléchies paraissent le croire, un goût immodéré de la toilette et de l’élégance matérielle. Ces choses ne sont pour le parfait dandy qu’un symbole de la supériorité aristocratique de son esprit. Aussi, à ses yeux, épris avant tout de distinction, la perfection de la toilette consiste-t-elle dans la simplicité absolue, qui est, en effet, la meilleure manière de se distinguer. Qu’est-ce donc que cette passion qui, devenue doctrine, a fait des adeptes dominateurs, cette institution non écrite qui a formé une caste si hautaine ? C’est avant tout le besoin ardent de se faire une originalité, contenu dans les limites extérieures des convenances. C’est une espèce de culte de soi-même, qui peut survivre à la recherche du bonheur à trouver dans autrui, dans la femme, par exemple ; qui peut survivre même à tout ce qu’on appelle les illusions. C’est le plaisir d’étonner et la satisfaction orgueilleuse de ne jamais être étonné. Un dandy peut être un homme blasé, peut être un homme souffrant.

Ch. Baudelaire, Le Peintre de la vie moderne, « Le Dandy » (Paris, 1885)

Ses parents le font alors reconnaître comme « éternel mineur » et placer sous la tutelle d’un notaire qui lui verse une pension mensuelle. Cela a pour effet de « condamner » Baudelaire à travailler pour subvenir à ses besoins. Il commence à publier des articles en tant que critique d’art dans des recueils (Salon de 1845 et Salon de 1846 notamment), des revues publient quelques un de ses poèmes (qui se retrouvent ensuite réunis dans Les Fleurs du mal), mais ces écrits restent très confidentiels et lui permettent à peine de survivre. Dès 1845, Baudelaire pense à un recueil construit et ordonné de ses poèmes. Il l’échafaude, pièce par pièce, pendant douze ans, mais continue de les publier, ici et là, dans diverses revues (notamment dans la revue des deux mondes qui publie, en juin 1855, un ensemble de dix-huit poèmes sous le titre, déjà, de Fleurs du mal). Dans le même temps, il propose une traduction des nouvelles d’Edgar Allan Poe (1809-1849) qu’il a découvert peu de temps auparavant et en qui il reconnait un alter-ego. Ses traductions des Histoires extraordinaires (traduction publiée en 1856) et des Nouvelles histoires extraordinaires (traduction publiée en 1857).

En juin 1857, il publie enfin Les Fleurs du mal (voir l’article consacré à l’histoire du recueil et à sa structure). Le recueil est vivement attaqué et condamné en justice pour « atteinte aux bonnes mœurs ». Baudelaire reprend son œuvre, la remanie, la complète et la publie pour la deuxième fois en 1861.

Dès 1861, sa santé se dégrade, ses dettes augmentent toujours plus. Il compose, alors des poèmes en prose, publiés après sa mort sous le titre de Spleen de Paris. Entre 1864 et 1866, il se rend à Bruxelles pour tenter d’y faire publier Les Fleurs du mal dans leur version originale non censurée, il donne des conférences sans rencontrer l’accueil et l’écoute escomptés.

Il subit, en mars 1866, une attaque cérébrale causée par la syphilis (maladie sexuellement transmissible) qui le laisse aphasique (troubles du langage) et hémiplégique (paralysie de membres d’une moitié du corps). Il décède en mars 1867 des suites de cette même maladie. Il est inhumé le lendemain de son décès au cimetière du Montparnasse à Paris.

Contexte historique

Le XIXe siècle, est un siècle de profondes mutations, politiques, sociales, scientifiques, technologiques et artistiques.

La période entre la Révolution Française, en 1789, et la chute du Second Empire et la proclamation de la Troisième République (1870), celle durant laquelle vivent les auteurs romantiques (Hugo, Lamartine, Vigny, Musset) et les « petits romantiques » (Baudelaire, Nerval, Gauthier, Lautréamont, Rimbaud), est d’une grande instabilité. On peut s’en persuader en regardant la succession des régimes politiques en France :

| Dates | Nom du régime Nom du/des dirigeants | Type de régime politique | Durée |

| 1774-1789 | Règne de Louis XVI | Monarchie absolue | 15 ans |

| 1789-1792 | Règne de Louis XVI | Monarchie parlementaire | 3 ans |

| 1792-1795 | 1ère République | République | 3 ans |

| 1795-1799 | Directoire | Aristocratie | 4 ans |

| 1799-1804 | Consulat | Aristocratie | 5 ans |

| 1804-1815 | 1er Empire Napoléon Ier | Monarchie | 11 ans |

| 1815-1830 | Restauration Louis XVIII (1814-1824) Charles X (1824-1830) | Monarchie constitutionnelle | 15 ans |

| 1830-1848 | Monarchie de Juillet Louis-Philippe | Monarchie constitutionnelle | 18 ans |

| 1848-1852 | 2ème République Louis-Napoléon Bonaparte | République | 4 ans |

| 1852-1870 | 2nd Empire Napoléon III | Monarchie | 22 ans |

On le voit, la période est plus qu’instable, politiquement. Mais cette instabilité est aussi le fait de profondes mutation sociales (poussée de la bourgeoisie et affaiblissement de la noblesse, demandes légitimes de plus en plus fortes du peuple).

Certains artistes, notamment parmi les premiers romantiques, prennent part à la vie de l’État et à ses modifications (Hugo est Pair de France, Lamartine est Président de l’Assemblée), parfois à leur corps défendant (Hugo doit s’exiler après le coup d’état de Louis-Napoléon Bonaparte en décembre 1851). Baudelaire participe un peu à la révolution de février 1848 mais sa présence est plus une provocation à l’encontre de son beau-père, qu’un véritable fait d’armes.

Tous, qu’ils soient impliqués ou pas dans les événements sont sensible à l’indécision qui préside à leur destinée et ils emploient leur art pour exprimer ce mal-être, cette incertitude face à un monde qui change sans qu’ils puissent y avoir prise. Cette inquiétude confine à la dépression, ce que Baudelaire nomme Spleen (quatre poème de la section « Spleen et Idéal » porte ce titre).

Dans le même temps, les progrès technologiques dus aux révolutions industrielles, redessinent les villes (les travaux du baron Haussmann à Paris par exemple, modifient complètement le paysage parisien comme en témoigne le poème « Le Cygne« ), et renforcent l’impression de perte de repères (par exemple « la dernière fée » de Catulle Mendès qui meurt parce qu’elle ne comprend pas le monde moderne et n’y trouve pas sa place).

Ainsi, Baudelaire est tiraillé entre deux forces antithétiques, le spleen d’une part, son mal-être existentiel et l’idéal, par définition à peine perceptible et inatteignable. C’est cette tension qui régit l’architecture complète des Fleurs du mal (voir « Histoire et structure du recueil »).

Romantisme, Parnasse, Symbolisme

Une des difficultés à lire Baudelaire, c’est aussi là que réside sa force, est qu’il ne se laisse pas enfermer dans un groupe littéraire particulier. Chronologiquement, il est trop « jeune » pour appartenir à la première génération des romantiques (Hugo, Lamartine, Vigny) et de toute façon ne se reconnait pas dans ce groupe, socialement aisé alors que lui côtoie la misère après sa mise sous tutelle. De plus, les premiers romantiques ont connu, et connaissent encore, un succès retentissant lorsque Baudelaire compose ses premiers textes, il est dès lors difficile de se faire une place en tant qu’artiste/poète à partir des années 1840-1850. L’esprit romantique peut être réduit, pour simplifier, à trois éléments essentiels :

- une exigence du bonheur, de vérité, de liberté et de plénitude qui répond chez l’individu au sentiment de sa propre valeur et qui se manifeste par une énergie passionnée ;

- la conscience désenchantée et souvent ironique de tout ce qui, dans la société, fait obstacle à l’épanouissement individuel : le règne du mensonge et de l’argent, du préjugé moral et de la tyrannie, la fuite inexorable du temps et l’incertitude de l’avenir, l’insatisfaction des désirs et la vanité de l’action.

- la volonté de dépasser l’échec par la méditation poétique, le voyage, le rêve, et l’exaltation de la nature mais aussi la révolte, le défi lancé au monde, la création artistique elle-même.

On le voit, Baudelaire répond, au moins partiellement à ces caractéristiques. Par exemple, le poème « Élévation » (FdM, III) montre cette aspiration au bonheur et à la liberté :

Au-dessus des étangs, au-dessus des vallées,

Des montagnes, des bois, des nuages, des mers,

Par delà le soleil, par delà les éthers,

Par delà les confins des sphères étoilées,Au-dessus des étangs, au-dessus des vallées,

Des montagnes, des bois, des nuages, des mers,

Par delà le soleil, par delà les éthers,

Par delà les confins des sphères étoilées,Mon esprit, tu te meus avec agilité,

Et, comme un bon nageur qui se pâme dans l’onde,

Tu sillonnes gaiement l’immensité profonde

Avec une indicible et mâle volupté.Envole-toi bien loin de ces miasmes morbides ;

Va te purifier dans l’air supérieur,

Et bois, comme une pure et divine liqueur,

Le feu clair qui remplit les espaces limpides.Derrière les ennuis et les vastes chagrins

Qui chargent de leur poids l’existence brumeuse,

Heureux celui qui peut d’une aile vigoureuse

S’élancer vers les champs lumineux et sereins ;Celui dont les pensers, comme des alouettes,

Vers les cieux le matin prennent un libre essor,

— Qui plane sur la vie, et comprend sans effort

Le langage des fleurs et des choses muettes !

L’obsession de Baudelaire pour le Temps, cet « obscur Ennemi qui ronge le cœur » (« L’Ennemi« , FdM, X) rend ce thème très présent dans le recueil comme en témoigne, par exemple le poème « L’Horloge » (FdM, LXXXV) :

Horloge ! dieu sinistre, effrayant, impassible,

Dont le doigt nous menace et nous dit : « Souviens-toi !

Les vibrantes Douleurs dans ton cœur plein d’effroi

Se planteront bientôt comme dans une cible ;

Le Plaisir vaporeux fuira vers l’horizon

Ainsi qu’une sylphide au fond de la coulisse ;

Chaque instant te dévore un morceau du délice

À chaque homme accordé pour toute sa saison.Trois mille six cents fois par heure, la Seconde

Chuchote : Souviens-toi ! — Rapide, avec sa voix

D’insecte, Maintenant dit : Je suis Autrefois,

Et j’ai pompé ta vie avec ma trompe immonde !

Remember ! Souviens-toi, prodigue !Esto memor !

(Mon gosier de métal parle toutes les langues.)

Les minutes, mortel folâtre, sont des gangues

Qu’il ne faut pas lâcher sans en extraire l’or !

Souviens-toi que le Temps est un joueur avide

Qui gagne sans tricher, à tout coup ! c’est la loi.

Le jour décroît ; la nuit augmente ; souviens-toi !

Le gouffre a toujours soif ; la clepsydre se vide.

Tantôt sonnera l’heure où le divin Hasard,

Où l’auguste Vertu, ton épouse encor vierge,

Où le Repentir même (oh ! la dernière auberge !),

Où tout te dira : Meurs, vieux lâche ! il est trop tard ! »

Enfin, les thèmes du voyage et de la nature sont aussi très présents chez Baudelaire. Par exemple le poème « Correspondances » (FdM, IV) :

La Nature est un temple où de vivants piliers

Laissent parfois sortir de confuses paroles ;

L’homme y passe à travers des forêts de symboles

Qui l’observent avec des regards familiers.

Comme de longs échos qui de loin se confondent

Dans une ténébreuse et profonde unité,

Vaste comme la nuit et comme la clarté,

Les parfums, les couleurs et les sons se répondent.Il est des parfums frais comme des chairs d’enfants,

Doux comme les hautbois, verts comme les prairies,

— Et d’autres, corrompus, riches et triomphants,

Ayant l’expansion des choses infinies,

Comme l’ambre, le musc, le benjoin et l’encens,

Qui chantent les transports de l’esprit et des sens.

Malgré ces éléments de concordance avec l’esthétique romantique, il serait toutefois erroné de lire Baudelaire comme on lit Hugo, il n’appartient pas à la première génération des Romantiques, mais à celle des auteurs qui se sont eux-mêmes nommés les « Petits Romantiques ». L’idéal rêvé des romantiques est toujours empreint, chez Baudelaire, d’une forme de mélancolie, plus ou moins présente, qui empêche l’abandon. Baudelaire hérite et se nourrit de ses prédécesseurs mais crée des voies poétiques nouvelles. Un des reproches fait par la génération suivant les premiers romantique à ses prédécesseurs est d’avoir dégradé l’art en le détournant de sa valeur première et en l’assujettissant à une idéologie particulière (voir, par exemple, Les Châtiments de Hugo, recueil à charge contre Napoléon III). Ce reproche est partagé par un groupe de poètes qui considèrent que l’art n’a d’autre fin que lui-même et créent donc le mouvement parnassien (du nom du Mont Parnasse, en Grèce, lieu de résidence d’Apollon et des Muses, divinités inspiratrices des poètes). Ces poètes, à la suite de Théophile Gautier (1811-1872), prônent « l’art pour l’art », la supériorité des beaux vers et de la musique. C’est une poésie souvent savante et érudite. Sans adhérer à ce mouvement, Baudelaire l’intègre tout de même à son art. Deux éléments, en témoignent de façon évidente, d’une part la dédicace à Théophile Gautier :

L’adjectif « impeccable » est employé avec son sens plein (Baudelaire était fin latiniste, il a fini second au concours de vers latin et un des poèmes des Fleurs du mal est entièrement composé en latin, « Franciscae meae laudes« , FdM, LX), ce terme signifie, étymologiquement, « celui qui ne peut pas commettre d’erreur », c’est dire si les poèmes qu’il composait était un modèle absolu (« maître et ami ») pour Baudelaire. Le poème « La Beauté » fait l’éloge de la beauté parfaite de la femme idéalisée :

Je suis belle, ô mortels ! comme un rêve de pierre,

Et mon sein, où chacun s’est meurtri tour à tour,

Est fait pour inspirer au poëte un amour

Éternel et muet ainsi que la matière.

Je trône dans l’azur comme un sphinx incompris ;

J’unis un cœur de neige à la blancheur des cygnes ;

Je hais le mouvement qui déplace les lignes,

Et jamais je ne pleure et jamais je ne ris.Les poëtes, devant mes grandes attitudes,

Que j’ai l’air d’emprunter aux plus fiers monuments,

Consumeront leurs jours en d’austères études ;

Car j’ai, pour fasciner ces dociles amants,

De purs miroirs qui font toutes choses plus belles :

Mes yeux, mes larges yeux aux clartés éternelles !

Pour finir, même si c’est légèrement anachronique (on en parle plutôt pour la poésie de Rimbaud [1854-1891] et de Lautréamont [1846-1870]), on peut considérer que Baudelaire fait figure de précurseur du symbolisme. En effet, les analogies qui rapprochent les individus d’animaux (« L’Albatros« , FdM, II, par exemple, compare le poète à ce « vaste oiseau des mer » que les hommes prennent plaisir à maltraiter « pour s’amuser »), les éléments qui éloignent l’angoisse de Baudelaire sont comparés à un chat (« Le Chat« , FdM, LI) et, au contraire, les éléments angoissants sont représentés par un bestiaire sombre et inquiétant, « d’araignées », de « chauve-souris » et « d’esprits errants » dans « Spleen » (FdM, LXXVIII). Enfin, plus subtilement, on trouve un foisonnement de symboles dans les évocations synesthésiques, comme dans le poème « Correspondances » (FdM, IV) :

La Nature est un temple où de vivants piliers

Laissent parfois sortir de confuses paroles ;

L’homme y passe à travers des forêts de symboles

Qui l’observent avec des regards familiers.

Comme de longs échos qui de loin se confondent

Dans une ténébreuse et profonde unité,

Vaste comme la nuit et comme la clarté,

Les parfums, les couleurs et les sons se répondent.Il est des parfums frais comme des chairs d’enfants,

Doux comme les hautbois, verts comme les prairies,

— Et d’autres, corrompus, riches et triomphants,

Ayant l’expansion des choses infinies,

Comme l’ambre, le musc, le benjoin et l’encens,

Qui chantent les transports de l’esprit et des sens.

Bibliographie sommaire

- O. Himy, Baudelaire, Les Fleurs du mal, Paris, Gallimard, coll. « Les écrivains du bac », 1993

- G. Décote, J. Dubosclard (éd.), Itinéraires Littéraires – XIXe siècle, Paris, Hatier, 1988 (en particulier les pages 58, 286 et 306-309)

- M. Sonnet, Th. Charmasson, A.-M. Lelorrain, Chronologie de l’histoire de France, Paris, PUF, 1994