Les femmes sont une source d’inspiration et un sujet poétique centraux dans les poèmes des Fleurs du mal.

Sa relation à la gent féminine est ambiguë et hésite entre répulsion teintée de mépris et adoration. Cet antagonisme est visible, entre autres, dans deux poèmes successifs du recueil, les poèmes XXIV et XXV :

XXIV Je t'adore à l'égal de la voûte nocturne, Ô vase de tristesse, ô grande taciturne, Et t'aime d'autant plus, belle, que tu me fuis, Et que tu me parais, ornement de mes nuits, Plus ironiquement accumuler les lieues Qui séparent mes bras des immensités bleues. Je m'avance à l'attaque, et je grimpe aux assauts, Comme après un cadavre un cœur de vermisseaux, Et je chéris, ô bête implacable et cruelle ! Jusqu'à cette froideur par où tu m'es plus belle !

XXV Tu mettrais l'univers entier dans ta ruelle, Femme impure ! L'ennui rend ton âme cruelle. Pour exercer tes dents à ce jeu singulier, Il te faut chaque jour un cœur au râtelier. Tes yeux, illuminés ainsi que des boutiques Et des ifs flamboyants dans les fêtes publiques, Usent insolemment d'un pouvoir emprunté, Sans connaître jamais la loi de leur beauté. Machine aveugle et sourde, en cruauté féconde ! Salutaire instrument, buveur du sang du monde, Comment n'as-tu pas honte et comment n'as-tu pas Devant tous les miroirs vu pâlir tes appas ? La grandeur de ce mal où tu te crois savante Ne t'a donc jamais fait reculer d'épouvante, Quand la nature, grande en ses desseins cachés, De toi se sert, ô femme, ô reine des péchés, - De toi, vil animal, - pour pétrir un génie ? Ô fangeuse grandeur ! sublime ignominie !

Dans l’un comme dans l’autre poème, on voit clairement que la position de Baudelaire n’est pas univoque. Si le premier est globalement élogieux (vocabulaire mélioratif, voire laudatif), certains éléments sont plus négatifs (« vase de tristesse », comparaison au « cadavre – cf. aussi le poème « une charogne« ), le second poème est globalement négatif (« femme impure »), quoique des éléments positifs viennent tenter d’apporter une sorte de contrepoint (« beauté », « grandeur », « sublime »).

On sait que trois femmes ont eu une influence marquée dans la vie de Baudelaire, femmes que l’on trouve, en filigrane, dans bon nombre de poèmes du recueil :

- Jeanne Duval. Le grand amour de Baudelaire, une métisse « qui portait bien sa brute tête ingénue et superbe, couronnée d’une chevelure violemment crêpelée » (d’après la description qu’en fait Théodore de Banville). Baudelaire la rencontre à la fin de l’année 1842. Elle est « le seul être en qui j’aie trouvé quelque repos […], la seule femme que j’aie aimée ». Leur vie commune dure d’avril 1851 à mai 1852. Elle reprend brièvement en 1860. Mais jamais pourtant le poète ne l’a véritablement abandonnée, même après la paralysie qui la frappe en 1859. Elle est la femme aux yeux noirs et inspire au poète de très nombreux poèmes, tous marqués par une forte sensualité.

La chevelure Ô toison, moutonnant jusque sur l’encolure ! Ô boucles ! Ô parfum chargé de nonchaloir ! Extase ! Pour peupler ce soir l’alcôve obscure Des souvenirs dormant dans cette chevelure, Je la veux agiter dans l’air comme un mouchoir ! La langoureuse Asie et la brûlante Afrique, Tout un monde lointain, absent, presque défunt, Vit dans tes profondeurs, forêt aromatique ! Comme d’autres esprits voguent sur la musique, Le mien, ô mon amour ! nage sur ton parfum. J’irai là-bas où l’arbre et l’homme, pleins de sève, Se pâment longuement sous l’ardeur des climats ; Fortes tresses, soyez la houle qui m’enlève ! Tu contiens, mer d’ébène, un éblouissant rêve De voiles, de rameurs, de flammes et de mâts : Un port retentissant où mon âme peut boire À grands flots le parfum, le son et la couleur ; Où les vaisseaux, glissant dans l’or et dans la moire, Ouvrent leurs vastes bras pour embrasser la gloire D’un ciel pur où frémit l’éternelle chaleur. Je plongerai ma tête amoureuse d’ivresse Dans ce noir océan où l’autre est enfermé ; Et mon esprit subtil que le roulis caresse Saura vous retrouver, ô féconde paresse, Infinis bercements du loisir embaumé ! Cheveux bleus, pavillon de ténèbres tendues, Vous me rendez l’azur du ciel immense et rond ; Sur les bords duvetés de vos mèches tordues Je m’enivre ardemment des senteurs confondues De l’huile de coco, du musc et du goudron. Longtemps ! toujours ! ma main dans ta crinière lourde Sèmera le rubis, la perle et le saphir, Afin qu’à mon désir tu ne sois jamais sourde ! N’es-tu pas l’oasis où je rêve, et la gourde Où je hume à longs traits le vin du souvenir ?

- Marie Daubrun (auparavant Marie Bruneau puis Marie d’Aubrun) est actrice. Baudelaire l’a probablement vue en 1847 dans le rôle de La Belle aux cheveux d’or. Leur liaison durant l’année 1854 est de courte durée. Elle s’affiche l’année suivante avec le poète Théodore de Banville. Elle est la femme aux yeux verts, dont Baudelaire célèbre le corps et la spiritualité.

Chant d'automne I Bientôt nous plongerons dans les froides ténèbres ; Adieu, vive clarté de nos étés trop courts ! J’entends déjà tomber avec des chocs funèbres Le bois retentissant sur le pavé des cours. Tout l’hiver va rentrer dans mon être : colère, Haine, frissons, horreur, labeur dur et forcé, Et, comme le soleil dans son enfer polaire, Mon cœur ne sera plus qu’un bloc rouge et glacé. J’écoute en frémissant chaque bûche qui tombe ; L’échafaud qu’on bâtit n’a pas d’écho plus sourd. Mon esprit est pareil à la tour qui succombe Sous les coups du bélier infatigable et lourd. Il me semble, bercé par ce choc monotone, Qu’on cloue en grande hâte un cercueil quelque part. Pour qui ? — C’était hier l’été ; voici l’automne ! Ce bruit mystérieux sonne comme un départ. II J’aime de vos longs yeux la lumière verdâtre, Douce beauté, mais tout aujourd’hui m’est amer, Et rien, ni votre amour, ni le boudoir, ni l’âtre, Ne me vaut le soleil rayonnant sur la mer. Et pourtant aimez-moi, tendre cœur ! soyez mère, Même pour un ingrat, même pour un méchant ; Amante ou sœur, soyez la douceur éphémère D’un glorieux automne ou d’un soleil couchant. Courte tâche ! La tombe attend ; elle est avide ! Ah ! laissez-moi, mon front posé sur vos genoux, Goûter, en regrettant l’été blanc et torride, De l’arrière-saison le rayon jaune et doux !

- Apollonie Sabatier est la femme aux yeux bleus. Baudelaire lui voue un amour idéalisé et non avoué. Il lui envoie pendant trois ans, de façon anonyme quantité de poèmes. Dans une de ses lettres il lui écrit en 1854 « jamais amour ne fut plus désintéressé, plus idéal, plus pénétré de respect que celui que je nourris secrètement pour vous ». Trois ans plus tard, après qu’elle s’est offerte à lui, il rompt en lui adressant le message suivant : » Il y a quelques jours, tu étais une divinité, ce qui est si commode, si beau, si inviolable. Te voilà femme maintenant ».

Le flambeau vivant Ils marchent devant moi, ces Yeux pleins de lumières, Qu’un Ange très-savant a sans doute aimantés ; Ils marchent, ces divins frères qui sont mes frères, Secouant dans mes yeux leurs feux diamantés. Me sauvant de tout piége et de tout péché grave, Ils conduisent mes pas dans la route du Beau ; Ils sont mes serviteurs et je suis leur esclave ; Tout mon être obéit à ce vivant flambeau. Charmants Yeux, vous brillez de la clarté mystique Qu’ont les cierges brûlant en plein jour ; le soleil Rougit, mais n’éteint pas leur flamme fantastique ; Ils célèbrent la Mort, vous chantez le Réveil ; Vous marchez en chantant le réveil de mon âme, Astres dont nul soleil ne peut flétrir la flamme !

A ces trois femmes, correspondent, schématiquement, trois types de femmes présentes dans Les Fleurs du mal :

- la femme aux yeux noirs : symbole d’exotisme, de désir charnel et l’essence démoniaque des femmes ;

- la femme aux yeux verts : symbole de sororité, de tendresse mais aussi du caractère peu fiable des femmes ;

- la femme aux yeux bleus : symbole d’angélisme, d’adoration, de l’idéal inatteignable.

Attention toutefois au raccourci malheureux qui consisterait à identifier catégoriquement une des femmes du recueil à une des trois amantes historiques de Baudelaire, ce serait une erreur en ce sens que Baudelaire, en tant que poète, modifie et transforme la réalité des choses dans l’acte de création poétique (comme tout artiste du reste).

Il ne faut pas oublier que Baudelaire évolue dans une société fortement marquée par la religion catholique. Il n’est donc pas rare de trouver, sous sa plume, nombre de références bibliques. La femme idéale, voire idéalisée, est à rapprocher des personnages de Marie (dans le Nouveau Testament). En revanche, la femme démoniaque est à rapprocher de Lilith ou d’Ève, en ce qu’elle est celle qui, cédant à la tentation du serpent, précipite la chute de l’homme (Genèse, III, 6). Garder en tête aussi que Baudelaire reçoit aussi l’héritage de l’ensemble des auteurs qui le précèdent et qu’il a lu, en particulier Dante, dont le personnage de Béatrice illumine le troisième livre de la Divine Comédie, puisque c’est elle, femme aimée et idéale, qui guide le poète, à travers le Paradis, jusqu’à Dieu.

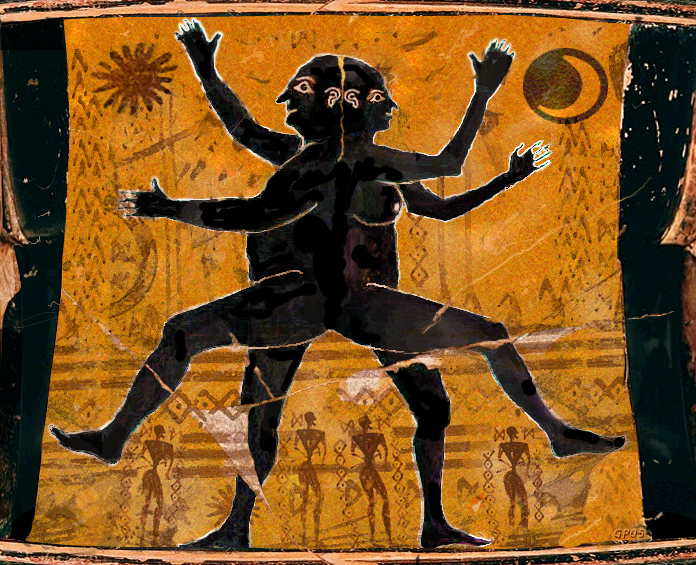

Par ailleurs, Baudelaire, par sa formation, connaît et a intégré à sa réflexion et à son art, les mythes antiques. Concernant l’amour, c’est le mythe de l’androgyne, raconté par Aristophane, que l’on peut lire dans Le Banquet de Platon (428-348 av. J.-C.) qu’il importe d’avoir en tête, parce que tous les auteurs qui traitent d’amour dans leurs textes depuis l’Antiquité le connaissent et l’emploient de près ou de loin.