Histoire du recueil : les trois éditions

Le recueil des Fleurs du mal est le fruit d’un long processus d’élaboration, commencé, nous l’avons vu, dès les années 1845, soit douze ans avant sa première publication. Dans un premier temps, Baudelaire publie quelques poèmes, isolés les uns des autres dans des revues assez confidentielles. Toutefois, en juin 1855, il publie un ensemble de dix-huit poèmes sous le titre « Fleurs du mal ».

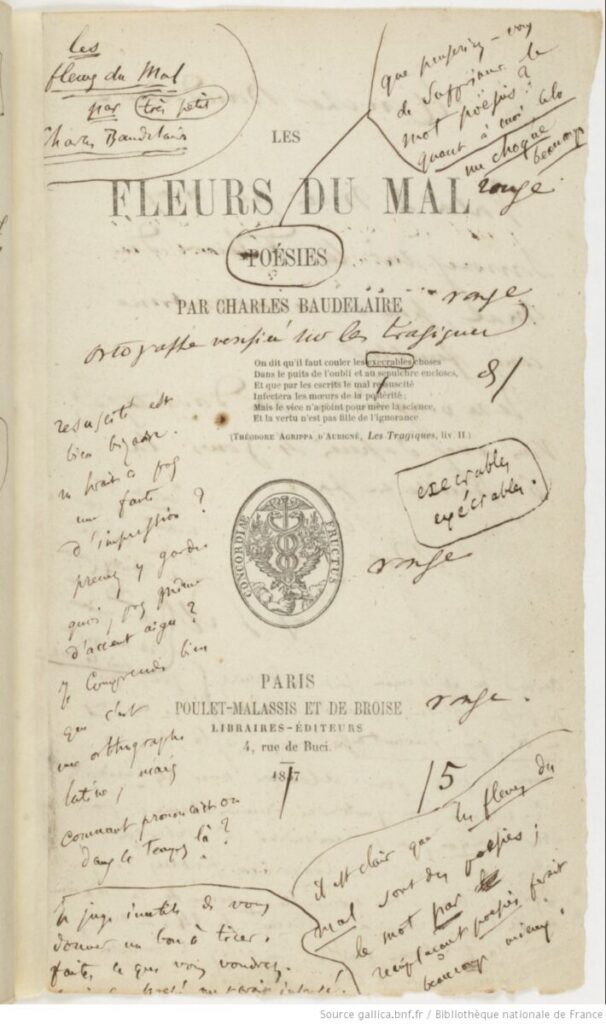

Il faut attendre le 25 juin 1857 pour que Les Fleurs du mal paraissent. Le recueil comporte alors 53 pièces non encore publiées.

Le dimanche 5 juillet, seulement onze jours après la parution du recueil, un article de Gustave Bourdin en une du Figaro, critique violemment le recueil et son auteur. Il écrit :

« M. Charles Baudelaire est, depuis une quinzaine d’années, un poète immense pour un petit cercle d’individus dont la vanité, en le saluant Dieu ou à peu près, faisait une assez bonne spéculation ; ils se reconnaissaient inférieurs à lui, c’est vrai ; mais en même temps, il se proclamaient supérieurs à tous les gens qui niaient ce messie. Il fallait entendre ces messieurs apprécier les génies à qui nous avons voué notre culte et notre admiration : Hugo était un cancre, Béranger un cuistre, Alfred de Musset un idiot, et madame Sand une folle. Lessailly avait bien dit : Christ va-nu-pied, Mahomet vagabond et Napoléon crétin. – Mais on ne choisit ni ses amis ni ses admirateurs, et il serait trop injuste d’imputer à M. Baudelaire des extravagances qui ont dû plus d’une fois lui faire lever les épaules. Il n’a eu qu’un tort à nos yeux, celui de rester trop longtemps inédit. Il n’avait encore publié qu’un compte rendu de Salon très vanté par les docteurs en esthétique, et une traduction d’Edgar Poe. Depuis trois fois cinq ans, on attendait donc ce volume de poésies ; on l’a attendu si longtemps, qu’il pourrait arriver quelque chose de semblable à ce qui se produit quand un dîner tarde trop à être servi ; ceux qui étaient des plus affamés sont les plus vite repus : – l’heure de leur estomac est passée.

Il n’en est pas de même de votre serviteur. Pendant que les convives attendaient avec une si vive impatience, il dînait ailleurs tranquillement et sainement, – et il arrivait l’estomac bien garni pour juger seulement du coup d’œil. Ce serait à recommencer que j’en ferais autant.J’ai lu le volume, je n’ai pas de jugement à prononcer, pas d’arrêt à rendre ; mais voici mon opinion que je n’ai la prétention d’imposer à personne.

On ne vit jamais gâter si follement d’aussi brillantes qualités. Il y a des moment où l’on doute de l’état mental de M. Baudelaire : il y en a où l’on n’en doute plus : – c’est, la plupart du temps, la répétition monotone et préméditée des mêmes mots, des mêmes pensées. – L’odieux y coudoie l’ignoble ; – le repoussant s’y allie à l’infect. Jamais on ne vit mordre et même mâcher autant de seins dans si peu de pages ; jamais on n’assista à une semblable revue de démons, de fœtus, de diable, de chloroses, de chats et de vermine. – Ce livre est un hôpital ouvert à toutes les démences de l’esprit, à toutes les putridités du cœur ; encore si c’était pour les guérir, mais elles sont incurables.

Un vers de M. Baudelaire résume admirablement sa manière ; pourquoi n’en a-t-il pas fait l’épigraphe des fleurs du mal ?

"Je suis un cimetière abhorré de la lune"

Et au milieu de tout cela, quatre pièces, « Le Reniement de saint Pierre, » puis « Lesbos« , et deux qui ont pour titre « Les Femmes damnées« , quatre chefs-d’œuvre de passion, d’art et de poésie ; mais on peut le dire, – il le faut, on le doit : – si l’on comprend qu’à vingt ans l’imagination d’un poète puisse se laisser entraîner à traiter de semblables sujets, rien ne peut justifier un homme de plus de trente d’avoir donné la publicité du livre à de semblables monstruosités. »

(Le Figaro, 5 juillet 1857)

Quelques jours après cette charge accablante, J. Habans, autre journaliste du Figaro, en signe une seconde :

« Avec M. Charles Baudelaire, c’est de cauchemar qu’il faut parler. « Les Fleurs du mal« , qu’il vient de publier, sont destinées, suivant lui, à chasser l’ennui « qui rêve d’échafauds en fumant son houka. » Mais l’auteur n’a pas pris garde qu’il remplaçait le bâillement par la nausée. Lorsqu’on ferme le livre après l’avoir lu tout entier comme je viens de le faire, il reste dans l’esprit une grande tristesse et une horrible fatigue. Tout ce qui n’est pas hideux y est incompréhensible, tout ce que l’on comprend est putride, suivant la parole de l’auteur. J’en excepterai pourtant les cinq dernières strophes de la pièce intitulée « Bénédiction« , « Élévation » et « Don Juan aux Enfers« . De tout le reste, en vérité, je n’en donnerais pas un piment… et je n’aime pas le poivre ! Toutes ces horreurs de charnier étalées à froid, ces abîmes d’immondices fouillés à deux mains et les manches retroussées, devaient moisir dans un tiroir maudit. Mais on croyait au génie de M. Baudelaire, il fallait exposer l’idole longtemps cachée à la vénération des fidèles. Et voila qu’au grand jour l’aigle s’est transformé en mouche, l’idole est pourrie et les adorateurs fuient en se bouchant le nez. Il en coûte assez cher de jouer au grand homme à huis clos, et de ne savoir pas à propos brûler ces élucubrations martelées à froid dans la rage de l’impuissance. On en arrive à se faire prendre au mot lorsqu’on dit :

Moi, mon âme est fêlée, et lorsqu'en ses ennuis Elle veut de ses chants peupler l'air froid des nuits, Il arrive souvent que sa voix affaiblie Semble le râle épais d'un blessé qu'on oublie, Au bord d'un lac de sang, sous un grand tas de morts, Et qui meurt SANS BOUGER, DANS D'IMMENSES EFFORTS !

Comme c’est vrai, tout cela ! et comme je donne raison à M. Baudelaire, lorsqu’il se juge ainsi ! Allons, un Requiem par là-dessus, et qu’on n’en parle plus.

(Le Figaro, 12 juillet 1857)

Ces deux jugements sont suivis, dès le 16 juillet 1857 d’un procès intenté par le Procureur Pinard pour outrage à la moralité (publique et religieuse), du fait, en particulier des poèmes incriminés par Bourdin. Le 21 août, la condamnation tombe, elle est moins lourde que ce que requérait le procureur du fait de l’intervention des amis de Baudelaire (Théophile Gautier et Barbey d’Aurevilly notamment ont plaidé la cause de Baudelaire directement auprès de l’impératrice Eugénie), mais six pièces sont pourtant interdites (« Lesbos », « Femmes damnées », « Le Léthé », « À celle qui est trop gaie », « Les Bijoux », « Les Métamorphoses du vampire »), Baudelaire est finalement condamné à 250 francs d’amende et son éditeur à 100 francs (se souvenir que le notaire qui gère la fortune de Baudelaire lui verse une rente mensuelle de 200 francs, seulement).

L’élément le plus important pour Baudelaire est le fait que l’interdiction de ces poèmes ruinent l’intégralité de l’unité du recueil telle qu’il l’avait pensée. C’est la raison pour laquelle il se remet au travail pour refondre l’ensemble des Fleurs du mal, ce qui aboutit en 1861 au recueil tel que nous l’étudions aujourd’hui.

En 1868, parait à titre posthume, une nouvelle édition des Fleurs du mal. Baudelaire avait pour projet d’y ajouter 25 pièces supplémentaires, sans modifier pour autant la structure du recueil de 1861. Cette édition n’a pas été revue par l’auteur ce qui justifie le fait que l’édition de référence soit la deuxième.

Structure du recueil de 1861

| Nom de la section | 1857 | 1861 | 1868 |

| Spleen et idéal | 77 poèmes | 85 poèmes | 107 poèmes |

| Tableaux parisiens | 0 | 18 poèmes | 20 poèmes |

| Le Vin (entre Révolte et La Mort en 1857) | 5 poèmes | 5 poèmes | 5 poèmes |

| Fleurs du mal | 12 poèmes | 9 poèmes | 10 poèmes |

| Révolte | 3 poèmes | 3 poèmes | 3 poèmes |

| La mort | 3 poèmes | 6 poèmes | 6 poèmes |

| Nombre total de poèmes | 100 | 126 | 151 |

Le recueil est organisé en 5 sections en 1857 et en six dès 1861 (la section « Tableaux parisiens » n’apparaît qu’alors).

La première section, « Spleen et Idéal », est de loin la plus importante. C’est celle qui pose la double aspiration de l’homme : d’une part le rêve de l’idéal, exprimé le plus souvent par l’exotisme et l’évocation d’un ailleurs, d’autre part, la sordide réalité de l’ici, qui pousse le poète au désespoir et au spleen. L’ordre des poèmes dessine une déchéance qui part de la quête de l’idéal et de la beauté, pratiquement réalisable, jusqu’aux gouffres les plus profonds de l’ennui et de la mélancolie, en particulier du fait du temps qui passe :

"La Cloche fêlée" Il est amer et doux, pendant les nuits d’hiver, D’écouter, près du feu qui palpite et qui fume, Les souvenirs lointains lentement s’élever Au bruit des carillons qui chantent dans la brume. Bienheureuse la cloche au gosier vigoureux Qui, malgré sa vieillesse, alerte et bien portante, Jette fidèlement son cri religieux, Ainsi qu’un vieux soldat qui veille sous la tente ! Moi, mon âme est fêlée, et lorsqu’en ses ennuis Elle veut de ses chants peupler l’air froid des nuits, Il arrive souvent que sa voix affaiblie Semble le râle épais d’un blessé qu’on oublie Au bord d’un lac de sang, sous un grand tas de morts, Et qui meurt, sans bouger, dans d’immenses efforts.

L’insertion des tableaux parisiens, en 1861, permet au poète d’inscrire son recueil dans la modernité. C’est dans la ville et ses architectures nouvelles que Baudelaire cherche le salut.

"Le Soleil" Le long du vieux faubourg, où pendent aux masures Les persiennes, abri des secrètes luxures, Quand le soleil cruel frappe à traits redoublés Sur la ville et les champs, sur les toits et les blés, Je vais m’exercer seul à ma fantasque escrime, Flairant dans tous les coins les hasards de la rime, Trébuchant sur les mots comme sur les pavés, Heurtant parfois des vers depuis longtemps rêvés. Ce père nourricier, ennemi des chloroses, Éveille dans les champs les vers comme les roses ; Il fait s’évaporer les soucis vers le ciel, Et remplit les cerveaux et les ruches de miel. C’est lui qui rajeunit les porteurs de béquilles Et les rend gais et doux comme des jeunes filles, Et commande aux moissons de croître et de mûrir Dans le cœur immortel qui toujours veut fleurir ! Quand, ainsi qu’un poëte, il descend dans les villes, Il ennoblit le sort des choses les plus viles, Et s’introduit en roi, sans bruit et sans valets, Dans tous les hôpitaux et dans tous les palais.

Pourtant, le recours au « paradis artificiels » est inévitable. Le vin est ici célébré, à la fois comme moyen d’oubli et du rêve.

"L'Âme du vin" Un soir, l’âme du vin chantait dans les bouteilles : « Homme, vers toi je pousse, ô cher déshérité, Sous ma prison de verre et mes cires vermeilles, Un chant plein de lumière et de fraternité ! Je sais combien il faut, sur la colline en flamme, De peine, de sueur et de soleil cuisant Pour engendrer ma vie et pour me donner l’âme ; Mais je ne serai point ingrat ni malfaisant, Car j’éprouve une joie immense quand je tombe Dans le gosier d’un homme usé par ses travaux, Et sa chaude poitrine est une douce tombe Où je me plais bien mieux que dans mes froids caveaux. Entends-tu retentir les refrains des dimanches Et l’espoir qui gazouille en mon sein palpitant ? Les coudes sur la table et retroussant tes manches, Tu me glorifieras et tu seras content ; J’allumerai les yeux de ta femme ravie ; À ton fils je rendrai sa force et ses couleurs Et serai pour ce frêle athlète de la vie L’huile qui raffermit les muscles des lutteurs. En toi je tomberai, végétale ambroisie, Grain précieux jeté par l’éternel Semeur, Pour que de notre amour naisse la poésie Qui jaillira vers Dieu comme une rare fleur ! »

Assez logiquement, ce vin mène le poète à la lascivité et à la débauche, c’est-à-dire à la section Fleurs du mal proprement dite. C’est dans cette section que le plus grand nombre de poèmes ont été condamnés (« Lesbos« , « Femmes damnées » et « Les Métamorphoses du vampire« ).

"Allégorie" C’est une femme belle et de riche encolure, Qui laisse dans son vin traîner sa chevelure. Les griffes de l’amour, les poisons du tripot, Tout glisse et tout s’émousse au granit de sa peau. Elle rit à la Mort et nargue la Débauche, Ces monstres dont la main, qui toujours gratte et fauche, Dans ses jeux destructeurs a pourtant respecté De ce corps ferme et droit la rude majesté. Elle marche en déesse et repose en sultane ; Elle a dans le plaisir la foi mahométane, Et dans ses bras ouverts, que remplissent ses seins, Elle appelle des yeux la race des humains. Elle croit, elle sait, cette vierge inféconde Et pourtant nécessaire à la marche du monde, Que la beauté du corps est un sublime don Qui de toute infamie arrache le pardon. Elle ignore l’Enfer comme le Purgatoire, Et quand l’heure viendra d’entrer dans la Nuit noire, Elle regardera la face de la Mort, Ainsi qu’un nouveau-né, — sans haine et sans remord.

Le poète se tourne alors vers Satan, comme ultime recours dans sa quête de l’Idéal. Car, au-delà de la figure du mal, Satan est l’ange déchu, celui qui s’est révolté contre Dieu. Invoquer Satan, c’est donc tenter de nouer avec lui un pacte prométhéen, quand Dieu s’est montré décevant. D’où cette Révolte à double sens, qui est à la fois une prière à Dieu et au Diable, et peut-être aux hommes.

"Les Litanies à Satan" (Prière) Gloire et louage à toi, Satan, dans les hauteurs Du Ciel, où tu régnas, et dans les profondeurs De l’Enfer, où, vaincu, tu rêves en silence ! Fais que mon âme un jour, sous l’Arbre de Science, Près de toi se repose, à l’heure où sur ton front Comme un Temple nouveau ses rameaux s’épandront !

Enfin, vient La Mort, repos définitif de cette quête désespérée, mais qui n’est pas pour autant un échec. Par le biais de la poésie, l’homme si réconcilie avec l’idéal qui le hante :

"Le Voyage" (VIII) Ô Mort, vieux capitaine, il est temps ! levons l'ancre ! Ce pays nous ennuie, ô Mort ! Appareillons ! Si le ciel et la mer sont noirs comme de l'encre, Nos cœurs que tu connais sont remplis de rayons ! Verse-nous ton poison pour qu'il nous réconforte ! Nous voulons, tant ce feu nous brûle le cerveau, Plonger au fond du gouffre, Enfer ou Ciel, qu'importe ? Au fond de l'Inconnu pour trouver du nouveau !

Sommaire des Fleurs du mal (édition 1861)

Le recueil peut se lire, section par section, en suivant la longue descente de l’idéal dans le spleen jusqu’au voyage ultime. La section la plus dense, la première, « Spleen et idéal », peut, pour une question de commodité de lecture, être scindée (ce n’est pas le choix de l’auteur) en sous-sections plus faciles à appréhender parce qu’elles donnent une forme d’unité aux groupes de poèmes qui les composent.

Le sommaire de l’œuvre, avec les sous-section est le suivant :

SPLEEN ET IDEAL Cycle de l'art I. Bénédiction II. L'Albatros (1861) III. Élévation IV. Correspondances V. « J'aime le souvenir de ces époques nues... » VI. Les Phares VII. La Muse malade VIII. La Muse vénale IX. Le Mauvais Moine X. L'Ennemi XI. Le Guignon XII. La Vie antérieure XIII. Bohémiens en Voyage XIV. L'Homme et la Mer XV. Don Juan aux Enfers XVI. Châtiment de l'Orgueil XVII. La Beauté XVIII. L'Idéal XIX. La Géante XX. Le Masque (1861) XXI. Hymne à la Beauté (1861) Cycle de l'amour Jeanne Duval XXII. Parfum exotique XXIII. La Chevelure (1861) XXIV. « Je t'adore à l'égal de la voûte nocturne... » XXV. « Tu mettrais l'univers entier dans ta ruelle... » XXVI. Sed non satiata [Mais non pas satisfaite] XXVII. « Avec ses vêtements ondoyants et nacrés... » XXVIII. Le Serpent qui danse XXIX. Une Charogne XXX. De profundis clamavi [premiers mots du psaume CXXIX "Du fond de l'abîme j'ai crié"] XXXI. Le Vampire XXXII. « Une nuit que j'étais près d'une affreuse Juive... » XXXIII. Remords posthume XXXIV. Le Chat XXXV. Duellum (1861) [La guerre] XXXVI. Le Balcon XXXVII. Le Possédé (1861) XXXVIII. Un Fantôme (1861) XXXIX. « Je te donne ces vers afin que si mon nom... » Apollonie Sabatier XL. Semper Eadem (1861) [Toujours la même] XLI. Tout entière XLII. « Que diras-tu ce soir, pauvre âme solitaire... » XLIII. Le Flambeau vivant XLIV. Réversibilité XLV. Confession XLVI. L'Aube spirituelle XLVII. Harmonie du Soir XLVIII. Le Flacon Marie Daubrun XLIX. Le Poison L. Ciel brouillé LI. Le Chat LII. Le Beau Navire LIII. L'Invitation au Voyage LIV. L'Irréparable LV. Causerie LVI. Chant d'Automne (1861) LVII. À une Madone (1861) Femmes peu connues LVIII. Chanson d'Après-midi (1861) LIX. Sisina (1861) [allusion à Elisa Néri, actrice] LX. Franciscae meae laudes [Louanges de ma Françoise - seul poème en latin de tout le recueil] LXI. À une Dame créole LXII. Moesta et errabunda [triste et vagabonde] LXIII. Le Revenant (1861) LXIV. Sonnet d'Automne (1861) Cycle du spleen LXV. Tristesses de la Lune (1861) LXVI. Les Chats LXVII. Les Hiboux LXVIII. La Pipe (1861) LXIX. La Musique (1861) LXX. Sépulture (1861) LXXI. Une Gravure fantastique (1861) LXXII. Le Mort joyeux (1861) LXXIII. Le Tonneau de la Haine (1861) LXXIV. La Cloche fêlée LXXV. Spleen LXXVI. Spleen LXXVII. Spleen LXXVIII. Spleen LXXIX. Obsession (1861) LXXX. Le Goût du Néant (1861) LXXXI. Alchimie de la Douleur (1861) LXXXII. Horreur sympathique (1861) LXXXIII. L'Héautontimorouménos (1861) [Le bourreau de soi-même] LXXXIV. L'Irrémédiable LXXXV. L'Horloge (1861) TABLEAUX PARISIENS LXXXVI. Paysage LXXXVII. Le Soleil LXXXVIII. À une mendiante rousse LXXXIX. Le Cygne XC. Les sept Vieillards XCI. Les petites Vieilles XCII. Les Aveugles XCIII. À une passante XCIV. Le Squelette laboureur XCV. Le Crépuscule du soir XCVI. Le Jeu XCVII. Danse macabre XCVIII. L'Amour du mensonge XCIX. Je n'ai pas oublié, voisine de la ville C. La servante au grand cœur dont vous étiez jalouse CI. Brumes et Pluies CII. Rêve parisien CIII. Le Crépuscule du matin LE VIN CIV. L'Âme du vin CV. Le Vin des chiffonniers CVI. Le Vin de l'assassin CVII. Le Vin du solitaire CVIII. Le Vin des amants FLEURS DU MAL CIX. La Destruction CX. Une Martyre CXI. Femmes damnées CXII. Les deux bonnes Sœurs CXIII. La Fontaine de sang CXIV. Allégorie CXV. La Béatrice CXVI. Un Voyage à Cythère CXVII. L'Amour et le Crâne RÉVOLTE CXVIII. Le Reniement de saint Pierre CXIX. Abel et Caïn CXX. Les Litanies de Satan LA MORT CXXI. La Mort des amants CXXII. La Mort des pauvres CXXIII. La Mort des artistes CXXIV. La Fin de la journée CXXV. Le Rêve d'un curieux CXXVI. Le Voyage PIÈCES CONDAMNÉES EN 1857 Lesbos Femmes damnées (Delphine et Hippolyte) Le Léthé À celle qui est trop gaie Les Bijoux Les Métamorphoses du vampire